着物というと礼装のイメージが強い方も多いかもしれませんが、洋服と同様着物にも普段着、いわゆるカジュアル着物があるんです。けれども、一口にいってもその種類はさまざまで、ものによって格が異なります。

具体的にどんな種類がありどのような違いがあるのかを、詳しく解説していきます!

※本ページはプロモーションが含まれています

カジュアル着物とは。格や着ていけるシーンをチェック

着物には、大きく分けてフォーマル向けのものとカジュアル向けのものがあります。そのうち、日常着として着用するものを、カジュアル着物や普段着着物などと呼んでいます。

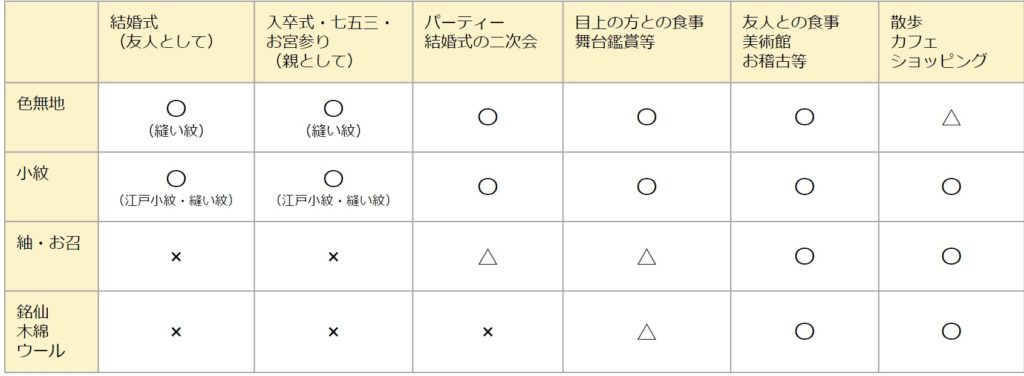

カジュアル着物には、主に「色無地(いろむじ)」「小紋(こもん)」「紬(つむぎ)」「銘仙(めいせん)」「木綿の着物」「ウールの着物」があり、格と着用シーンの目安は以下の通りです。

カジュアル向けとされる着物の中でも、紋入りの色無地や小紋、お召など、一部の着物は、準礼装や略礼装として着用することができます。

カジュアル着物に合わせる帯

一般的にカジュアル向けとされる帯は、名古屋帯・洒落袋帯・京袋帯・半幅帯・兵児帯です。

ただし、着物の種類や柄によっては格があわないことがあります。例えば、上品で落ち着いた印象の小紋に、カジュアル感の強い木綿の半幅帯などをあわせると、不釣り合いに見えることも。

生地の風合いや色柄の雰囲気、着ていくシーンにあわせてコーディネートを組んでみましょう。

カジュアル着物の種類

ここからは、カジュアル着物「色無地」「小紋」「紬」「銘仙」「木綿の着物」「ウールの着物」の特徴を、それぞれご紹介していきます。

色無地

・紋をつければ準礼装に

・あわせる帯や小物によってさまざまなシーンで着用可能

色無地は、紋の有無やコーディネート次第でさまざまなシーンで使いまわすことができる万能着物。カジュアル着物ではなく、フォーマル着物に分類されることもあります。

柄は入っていないものの、生地に地紋(じもん)と呼ばれる模様が織り出されているものがあり、地紋の有無で雰囲気が大きく変わります。

生地は正絹が一般的ですが、ポリエステルなど化繊(化学繊維)のものも多く作られています。

江戸小紋

・遠くから見ると無地に見えるほど柄が繊細

・紋を入れれば略礼装として着用OK

江戸小紋は、武士の礼装・裃(かみしも)に由来している小紋の一種。

江戸時代、武士の間で藩の定め柄を模様にした裃が着用されるようになり、その流行が次第に庶民の小袖(着物)にも普及し、現在の江戸小紋として定着しました。

そんな江戸小紋の最大の特徴とも言えるのが、遠くから見ると無地に見えるほどの繊細な柄。彫師によってとても細かい柄が彫られた伊勢型紙が作られ、その型紙をもとに染め師が染め上げます。非常に高度な技術が必要になることから、柄が細かいほど着物の格も上がります。

また、江戸小紋にはさまざまな柄がありますが、中でも武士が使用していた定め柄(留め柄)は、紋を入れれば略礼装に。紋を入れる場合、3つ紋や染め抜き紋だと着物に対して格が高すぎたり着用できるシーンが限られたりてしまうため、着物と同系色の縫いの一つ紋がおすすめです。

小紋

・白生地に色柄を染め上げる染めの着物

・全体的に同じ柄が繰り返されているのが特長

小紋は、カジュアル着物の定番。色柄のバリエーションは、略礼装に使えるような上品なものから、ワンピースのような感覚で着ることができるモダンな雰囲気のものまで多岐にわたります。

素材は正絹が一般的で、“染め”によって柄が表現されているのが特長。染色技法としては、糊で防染したあとに筆や刷毛で絵を描くように色付けをしていく友禅染や、江戸小紋のように型紙を使って染める型染め、生地を糸で括って染め上げる絞り染めなどがあります。

近年は、伝統的な正絹の小紋のほか、インクジェットなどプリントで柄を表現したポリエステルをはじめとする化繊の小紋も多く見られます。

紬

・基本的に普段着として着用

・全国各地に産地がある

紬は、養蚕農家がくず繭から自家用の着物を作ったことから生まれた普段着。織りならではのざっくりとした素朴な風合いで洋服のようなカジュアルさがあり、街にも馴染みやすい着物です。全国各地で織られているため、大島紬、結城紬など、産地名を付けたものが多く見られます。

小紋のように絹糸を織って作られた白生地に“染め”で絵柄を表現する染めの着物に対し、紬は染めた絹糸の一種である紬糸を使って生地を織りながら模様を表現していく織りの着物。どんなに高価なものでも基本的にフォーマルには不向きですが、紬の訪問着など一部略礼装として着れるものもあります。

銘仙

・大胆でモダンな色柄が豊富

・希少性が高い

銘仙は、大正~昭和初期にかけて女性の間で普段着として流行した平織りの絹織物。

モダン&ポップな雰囲気漂う鮮やかな色彩と大胆な柄行が特長。洋装との相性もいいので、ブラウスやブーツなどをあわせて和洋MIXコーデを楽しむのもおすすめです。

その独特のデザインでファンも多い銘仙ですが、現在はほとんど作られておらず、主な購入ルートはリサイクル。多くは100年近く前の古いものになるため、生地が弱っていたり寸法が小さかったりするので、購入時はご注意を。

木綿の着物

・洋服感覚で着れてお手入れが簡単

・3シーズン着用できる

洋服でもおなじみの木綿で作られた着物。

江戸時代中期ごろから、従来の麻に代わって庶民の普段着として広まり、現在まで親しまれています。単衣仕立てが一般的で、真夏を除いて秋・冬・春と3シーズン活躍。久留米、伊勢、米沢、遠州など伝統的な産地物のほか、近年はデニム着物をはじめとする洋服地の木綿の着物も多数作られています。

木綿は肌に馴染みやすく、紬と同様洋服感覚でカジュアルに着ることが可能。また、絹やポリエステルの着物よりも生地がすべらないので着付けがしやすく、着崩れもしにくいため、着物初心者の方にもおすすめです。

自宅で洗濯でき、お手入れしやすい点も魅力ですが、モノによっては縮みやすいのが難点。仕立てる際に「水通し」もあわせて行っておくと、洗濯時の縮みを軽減することができます。

ウールの着物

・洋服感覚で着れてお手入れが簡単

・ものによっては3シーズン着用できる

ウールの着物は、昭和に流行した普段着の一つで、ほっこりした温かみのある風合いが特長。秋冬はもちろん、サマーウールの着物であれば春夏に着ることもできます。

シワになりにくく、自宅で洗濯ができるのでお手入れが簡単。ただし、虫に食われやすいので保管時の防虫剤は必須です。

絹に比べて手ごろな価格で購入できますが、現在一般的な呉服店で扱っているところはほとんどなく、ネットやリサイクルでの購入がメインになるでしょう。

カジュアルシーンで着る着物は、礼装とは異なり着たいものを着れるので、自分の好みを思い切り反映させられる普段着ならではの魅力があります。

まだ普段着として着物を着たことがない方も、この機会に着物をファッションとして楽しんでみてはいかがでしょうか?