着物と一口に言っても、その種類はさまざま。

「訪問着って何?」

「小紋や紬の違いって⁉」

そんな疑問を解消するべく、今回は着物の種類を一覧にまとめてみました!

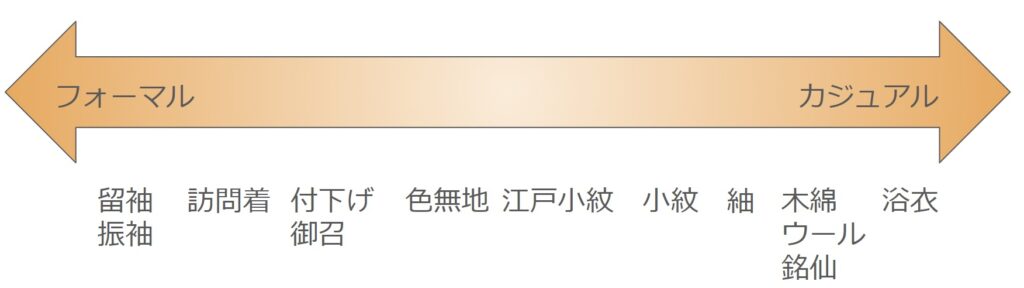

着物の格とは

着物にも洋服にも、フォーマル向けのものとカジュアル向けのものがありますが、着物は種類によって洋服よりも明確に「格」が分かれています。

着物には、白生地を染めて色柄を表現する“染めの着物”と、先に染めた糸で生地を織って柄を表現する“織りの着物”の2種類があり、一般的には染めの着物の方が格が高いとされています。

| 染めの着物 | 留袖・振袖・訪問着・付け下げ・色無地・江戸小紋・小紋 |

| 織りの着物 | 御召、紬、木綿、ウール、銘仙 |

一見着物はルールが厳しいようにも思えますが、逆に言えば格がはっきりしているので、ルールさえ知っておけばある意味洋服よりも使い分けしやすいかもしれません。

フォーマル着物

ここからは、フォーマル着物とカジュアル着物に分けて、それぞれの着物の特長を紹介していきます。

まずはフォーマル着物から。

主に留袖、振袖、訪問着、付け下げ(付下げ / 附下)、色無地といった種類があり、シーンによって以下のように使い分けられています。

| 格式ある装い | 華やかな装い | 控えめな装い | カジュアル過ぎない装い | 派手すぎない上品な装い | |

| 結婚式 (親族として) | 結婚式 (友人として) | 入卒式 七五三・お宮参り | パーティー 結婚式の二次会 | 会食・ 歌舞伎・舞台鑑賞 | |

| 黒留袖 | 〇 | × | × | × | × |

| 色留袖 | 〇 | △ | × | × | × |

| 振袖 | 〇 | 〇 | × | × | × |

| 訪問着 付け下げ | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 色無地 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

それぞれどのような特徴を持った着物なのか、詳しく見ていきましょう!

留袖(とめそで)

黒留袖は、既婚女性の第一礼装。主に結婚式で親族が着用する着物です。一方、色留袖という黒以外で染められたものもあり、こちらは既婚・未婚問わず礼装として着用できます。

どちらの留袖も、上半身は無地で裾のみに柄が施されている裾絵羽模様が特長です。

振袖(ふりそで)

成人式などでおなじみの、未婚女性の第一礼装。華やかな色柄と長い袖丈が特長です。

一般的な振袖は 95~115cmくらいの中振袖と呼ばれるものですが、 115cm以上の大振袖(引き振袖)はさらに華やかな雰囲気になるので、花嫁衣裳としても使われます。

訪問着・付け下げ

おしゃれ着としてセミフォーマルシーンで着用できる訪問着と付け下げ。

一般的に、柄が繋がっている華やかな絵羽模様*になっているのが訪問着。柄が繋がっておらず、比較的あっさりしたデザインのものが付け下げとされています。

しかし、最近はデザインが多様化し、一見区別がつきにくいものも多く見られます。

*絵羽模様:縫い目をまたいで柄が一つの絵画のように繋がっているもの

色無地

色無地は、柄のない一色染めの着物のこと。紋が入ると格が上がり略礼装として着用できますが、紋がないものは基本的にカジュアル向けになります。

素材は絹のほか、ポリエステルなど化繊素材のものも見られます。

色無地についてもっと詳しく見る>>

御召(おめし)

御召とは、御召縮緬(おめしちりめん)の略。

無地御召や縫い取り御召、絣御召など種類が豊富で、ものによっては紋を入れることで準礼装として着ることが可能。最近見かける機会は少ないですが、帯合わせ次第でフォーマルからカジュアルまで使えるフレキシブルさが魅力です。

喪服

黒喪服は、黒一色に染め抜きの五つ紋が施された喪の第一礼装。生地は地紋のない一越縮緬(関西)や羽二重(関東)が一般的 です。

通夜や法事で着用される色喪服と呼ばれる着物もあります。

喪服についてもっと詳しく見る>>

カジュアル着物

ここからは、カジュアル着物についてご紹介。

カジュアル着物には、紋の有無で格が変わる色無地をはじめ、小紋、紬、木綿、ウール、浴衣といった種類があります。

| 結婚式 (友人として) | 入卒式 七五三・お宮参り | パーティー 結婚式の二次会 | 会食・ 歌舞伎・舞台鑑賞 | 友人との食事 美術館・同窓会 | 散歩・カフェ ショッピング | お祭り 花火大会 | |

| 色無地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × |

| 江戸小紋 小紋 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |

| 紬 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | × |

| 木綿 ウール | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | × |

| 浴衣 | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 |

それぞれのカジュアル着物の特長を早速チェックしていきましょう!

江戸小紋・小紋

カジュアル着物の定番・小紋。

色柄が豊富な染めの着物で、普段着として幅広く活躍してくれます。上品な柄行の友禅などであれば、少しあらたまった場でもOK。また、小紋の中でももっとも格が高い江戸小紋は、色無地と同じように紋を入れれば略礼装として着用できます。

小紋についてもっと詳しく見る>>

紬

小紋は白生地を染めて色柄を表現する着物だったのに対して、紬は先に染めた糸で織り上げて柄を表現している織りの着物。

織りならではの素朴でほっこりとした風合いが特長で、小紋よりもカジュアルな装いになります。

紬についてもっと詳しく見る>>

木綿の着物

洋服感覚で着れる木綿の着物。

絹に比べて値段が手ごろな上、自宅で洗濯できるためお手入れも簡単です。基本的に裏地のついていない単衣仕立てで、真夏を除いて3シーズン着用できるため、袷を着ようか単衣を着ようか迷う気候のときにも重宝します。

木綿の着物についてもっと詳しく見る>>

単衣の着物とは?>>

ウールの着物

その名の通りウール素材で作られた着物のことで、木綿の着物と同様単衣で仕立てられており、主に秋冬に活躍。中にはサマーウールと呼ばれる素材で作られた、春夏におすすめの透け感があるウールもあります。

ウールの着物についてもっと詳しく見る>>

銘仙

銘仙(めいせん)は、大正から昭和にかけて人気を博した着物。

近年はほとんど生産されていませんが、もともと伊勢崎や足利・秩父などが産地として有名で、その個性的なデザインから、人気のアンティーク着物の一つとして多くの着物ファンから支持を得ています。

銘仙についてもっと詳しく見る>>

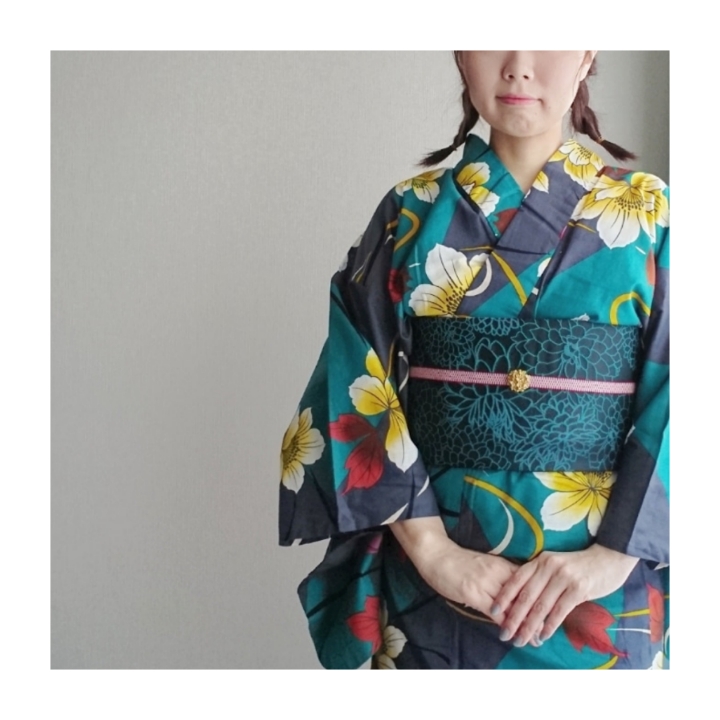

浴衣

夏のカジュアル着の定番・浴衣。

平安時代に蒸し風呂に入る際に着用されていた湯帷子(ゆかたびら)と呼ばれるバスローブのようなものを原型としており、江戸時代以降徐々に夏の普段着として定着していきました。

浴衣のメリットは、着物に比べて値段が手ごろな上、着付けやお手入れも簡単なところ。そのため、普段着物を着ない方でもトライしやすいアイテムです。

浴衣についてもっと詳しく見る>>

以上、主な着物の種類の一覧をご紹介しましたが、いかがでしたか?

洋服と同様、着物もTPOに応じて使い分けることがポイント。着ていくシーンを意識しつつ、自分なりの装いをぜひ楽しんでみてください✨