黒留袖や訪問着などの礼装・準礼装に欠かせない紋。一体どのような意味やルールがあるのでしょうか?今回は紋の位置や格の違いについてご紹介します。

※本ページにはプロモーションが含まれています」

格の高い着物には紋がつく

紋には親族への感謝と敬意の気持ちが込められているため、紋が入ると着物の格が上がります。

さらに、紋の表現の仕方や技法、数によっても格が変わるので、シーンに合わせてどのような紋を入れるかを知っておくことが大切です。

紋の主な表現方法

日向紋(ひなたもん)

最も格の高い紋。模様を白く染め抜いたもの。

中陰紋(ちゅうかげもん)

日向紋に次いで格の高い紋。

白い線で紋を表現したもので、日向紋では大げさすぎる時や、着物の地色とのの兼ね合いで使用します。

陰紋(かげもん)

略式の紋。紋の図柄を中陰紋より細い白い線で表したもの。

紋の技法

紋を表す技法には、主に染めと縫いの2種類があり、染めの方が格が高いものとされます。

・染め抜き紋

染め紋の中でも最も格が高いもの。図柄を白く染め抜く方法。

・染め紋

色で染めて紋を描いたもの。

・縫い紋(刺繍紋)

紋を刺繍で表現した略式の紋。五つ紋には使用しませんが、色無地や訪問着などにつければ略礼装に。

菅繍(すがぬい)や相楽繍(さがらぬい)などさまざまな刺繍技法があります。

・貼り付け紋

着物と同じ素材の生地にあらかじめ紋を染めておき、アップリケのように貼り付けるだけに仕上がっている紋のこと。急な場合やレンタルなどで多く用いられています。

・版式

現代で最も使われている方法。以下の動画のように版を押すような形で紋を入れていきます。

紋の見本帳通り、寸分の狂いなく入れられるというメリットがあるのだそう。

洒落紋(しゃれもん)

洒落紋は、おしゃれ感覚で楽しめる紋のこと。多くの種類がありますが、正式なものではないのでフォーマルの場には不向きです。

・のぞき紋

輪の隅に、一部だけ紋をのぞかせたもの。

・加賀紋

家紋や草花をモチーフにした紋を、友禅染でカラフルに彩色されたもの。

・比翼紋

男女の異なった家紋を並べて表したもの。同一の家紋を日向と陰で表して並べたものを指すこともあります。

・鹿の子紋

鹿の子絞りで表された紋。

石持(こくもち)

石持とは、着物の紋が入る箇所をあらかじめ白抜きした部分を指すもので、主に黒留や喪服などに施されています。

染め紋・染め抜き紋の場合、色無地や訪問着などに紋を付ける場合は、一旦着物の色を抜いて紋を描きますが、黒地の場合は真っ白に色を抜くのが困難。

そのため、あらかじめ白い部分を残しておくのです。

紋の数の位置とその意味とは?

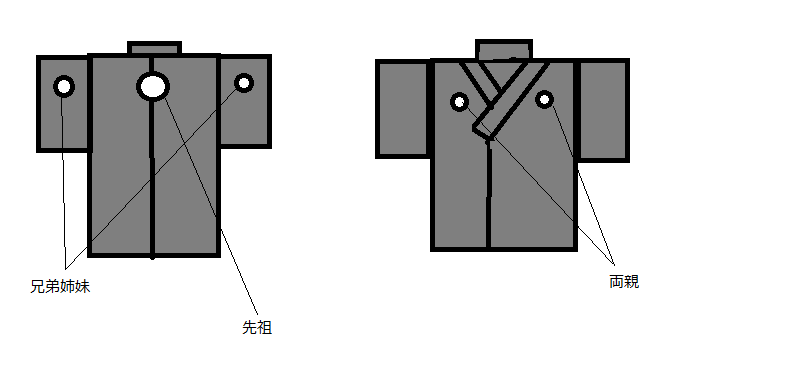

紋は、先祖や両親、兄弟姉妹への敬意の象徴のようなもののため、紋の数が多いほど着物の格が上がります。

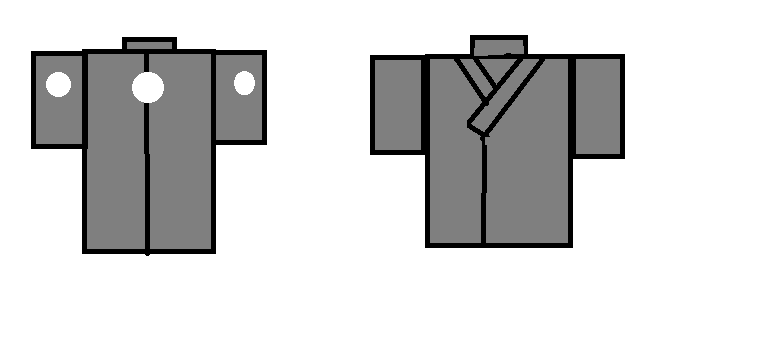

五つ紋

まず最も格が高いのが五つ紋。留袖や黒喪服には必須となります。

染め抜き日向紋を入れるのが正式です。

背中の紋は先祖、両袖は兄弟姉妹、そして両胸は両親を表しています。

三つ紋

三つ紋は、背中と両袖にだけ紋を入れたもの。

色留袖や色無地などに入れていましたが、現在では使われる機会が少なくなっています。

一つ紋

着物に一つだけ紋を入れる場合は、背中に入れます。

フォーマル着物にはもちろん、カジュアルな洒落紋であれば、紬などの普段着着物に入れて楽しむことも可能です。

紋の大きさ

紋の大きさは具体的に決まっているわけではありませんが、一般的には、男性は直径約3.8cm、女性は約2cmが標準です。

最後に

家族への尊敬の心が具現化したといっても過言ではない紋。

ぜひその家系で受け継がれた紋の意味に想いを馳せながら、礼装を身にまとってみてはいかがでしょうか?