一見同じように見える着物の衿。でも実は、衿にも種類があるって知っていますか?

今回は、着物の衿の種類とそれぞれの特長についてご紹介します!

※本ページにはプロモーションが含まれています

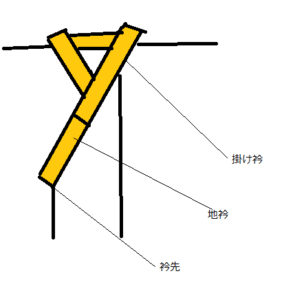

衿の名称

まずは衿のパーツの名称をチェック!

| 掛け衿 | 元々は衿元の布の補強と、汚れたら外して洗えるという目的でつけられたもの 。 |

| 地衿 | 本衿とも呼ばれるベースとなる衿。 |

| 衿先 | 衿の先の名称 |

ちなみに、ここでいう着物の衿と半衿は別物。半衿は襦袢に縫い付けて着物の衿が汚れるのを防ぐものであり、またファッションアイテムとしても使われているものです。

半衿については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひこちらもチェックしてみてください!

↓↓

コーデに差をつける着物の半衿。種類や縫いつけ方をチェック!>>

衿の種類

着物の衿には広衿・バチ衿・棒衿の3種類があります。

広衿(ひろえり)

もっともスタンダードな衿。棒衿やバチ衿に対して、衿幅が2倍の広さになっているのが特長です。幅がだいたい3寸(11.4cm)あり、半分に折って着付けるので、衿幅の調節が可能。程よくボリューム感が出て、胸元をふっくらと見せることができます。

バチ衿

衿肩回りから衿先に向けて幅が広くなっている衿。その形が三味線のバチに似ていることから、バチ衿と呼ばれているそうです。幅は、衿肩回りはだいたい1寸5分(5.7cm)、衿先が2寸(7.6cm)。浴衣やウール、木綿の着物などのカジュアル着や襦袢の衿によく見られます。

衿の幅が決まっているので、着付けに慣れていない方や手早く着付けたいときに便利です。

棒衿(ぼうえり)

背中心から衿先まで同じ幅になっている衿。幅はだいたい1寸5分(5.7cm)です。子供用の着物や男着物に多いタイプです。女性物を棒衿で仕立てると少し貧相に見えることもあるため、女性用の着物にはあまり使われていないのだそう。

着物の衿は右が上?それとも左が上?

着物を着慣れていない人の多くが迷いがちな着物の衿合わせ。

「右が上?それとも左?」

「男性と女性は逆じゃなかった?」

という疑問がちらほら聞かれますが、 正解は右前(みぎまえ)。

これは男性も女性も同じです。

着物の前合わせは、右前と左前という言い方をします。気を付けなくてはならないのは、右前とは、右の衿が上にくるということではありません。先に合わせたほうを「前」と呼ぶので、着付けの時に右の衿を先に合わせることを右前と呼び、これが着物の正しい衿合わせです。なんとこの右前で着付ける風習は、719(養老3)年に、元正天皇によって「衣服令」が発令されて以来続いているものだそう!

一方で、左前で着付けをするのは、お葬式で亡くなった人に着物を着せる時。亡くなった人に着せる着物は経帷子(きょうかたびら)と呼ばれ、生前と逆の衿合わせをすることで死後の世界へ送るという意味合いがあるそうです。そのため普段の着物を左前で着付けてしまうのは、縁起が良くないものとされています。

でも、最初の内はどうしても迷ってしまうこともありますよね?

覚え方としては、右手が懐にスッと入るように着付けるという風に覚えるといいかと思います。

**************

意外と奥が深い着物の衿。

着物を着る方はもちろん、あまり着ない方でも知っているといざという時ためになる知識なので、 この機会にぜひ覚えてみてください♪