小紋の中でも一線を画す存在として知られている江戸小紋。

その上品かつ粋な風合いと、シーンを選ばず着用しやすい汎用性の高さから、多くの着物ラバーたちに親しまれています。そんな江戸小紋でよく耳にするのが「三役」や「五役」という言葉。

これはいったいどういう意味なのでしょうか?江戸小紋を着ていけるシーンや格などと合わせて詳しく見ていきましょう!

※本ページにはプロモーションが含まれています

無地に見えるほどの繊細な柄が特長

江戸小紋は、遠目からだと無地に見えるような繊細な柄を持つ一色染めの着物。柄が細かいほど職人の高度な技術が必要になり、また格も高くなります。シンプルなデザインなので、あわせる帯や小物を選ばずコーディネートしやすい着物です。

武士の裃が発祥

江戸時代、藩の定め柄を模様にした裃(かみしも)が作られるようになったことが、江戸小紋の始まり。

各藩の武士たちは次第にその柄の豪華さを競うようになりましたが、幕府による規制が入ったのを機に柄を細かくするようになったのだそうです。この武士の間でのトレンドはやがて一般庶民にも広まり、各藩が定めた“定め小紋”以外に、“吉祥文様”や自然・動物など身の回りのものをモチーフにした“いわれ小紋”という柄も生まれ、市井に定着していきました。

けれども、“江戸小紋”という名称が生まれたのは、そのずっと後の昭和30年。江戸小紋の染色家・小宮康助氏が人間国宝に選ばれたのをきっかけに、通常の小紋と区別するためにつけられました。

江戸小紋三役とは?

藩が定めた“定め小紋”は、江戸小紋の中でも格の高い柄ですが、中でも別格なのが、三役と呼ばれる柄。鮫・行儀・通しの3つの柄のことを指します。

鮫(さめ)

サメ肌の模様を表した柄。もともとは紀州徳川家の定め柄でした。硬いサメ肌は鎧に例えられ、魔除けや厄除けの意味が込められています。

行儀(ぎょうぎ)

小さな点が斜め45度に並んだ柄。整然と行儀よく並んでおり、丁寧なお辞儀の角度でもあることから、「礼を尽くす」という意味を持ちます。

通し(とおし)

細かい点がまっすぐに並んだ模様で、筋を通すという武士道の精神を表現。正方形に連なっているものは角通しと呼ばれます。

江戸小紋五役とは?

五役とは、三役に万筋(まんすじ)と大小あられを加えたものを指します。

万筋

非常に細かい縦縞模様。さらに繊細なもので、毛万筋や玉縞などもあります。

大小あられ

大小あられは、もともと薩摩島津藩の定め柄。趣はありながらも、ドット柄のようなかわいらしい雰囲気にも着こなせます。

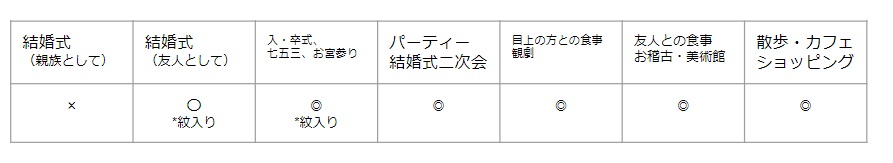

格や着ていけるシーン

江戸小紋は、カジュアルシーンからセミフォーマルシーンまで着用可能。

紋なしで名古屋帯や半幅帯を合わせれば、友人との気軽のお出かけなどに着ていくことができる普段着に、紋入りかつ三役・五役の定め小紋であれば、色無地と同等になり準礼装として着ることができます。

ただし、最近はフォーマルシーンでもさまざまな形式のものがありますし、着物に詳しくない人も多いので、一概に言えないところもあります。場の雰囲気や相手に合わせてふさわしい装いを選ぶようにしましょう。

江戸小紋の素材

江戸小紋の素材は基本的に絹。職人さんが手作業で一反一反染め上げていく染の織物です。

一方で、最近では化繊生地のプリント柄のものもよく見られます。化繊は、風合いの良さは手染めに比べると若干劣るものの、手ごろな価格でお手入れもしやすいので、気負わず楽しめる点が魅力です。

江戸小紋の制作工程

江戸小紋は、型紙を作る型彫り師と生地を染める染め師によって作られます。

江戸小紋の柄のもととなる伊勢型紙

江戸小紋をはじめ、型染めとよばれる技法で欠かせないのが型紙。京型紙や沖縄の紅型などの種類がありますが、江戸小紋で主に使われるのは伊勢型紙です。江戸時代に紀州藩の保護を受けて武士の裃を作るために発展しました。今は三重県の白子と寺家の2つの地域でのみ存続しているのだそうです。

【工程】

① 地紙と呼ばれる和紙に柿渋を塗って貼り合わせ、天日干しにする。

②柄の元となる図案を作成し、小本を作る。

小本とは、作成した図案を最小単位に切り出す柄の基本となるもの。

均等な連続柄を作るために必要になります。

③型紙の上に小本をのせ、上から墨を塗る(小本写し)

④彫るときに使用する小刀を作る

研ぎに年かかるともいわれ、いかにいい小刀を作れるかで、作品の出来が大きく左右されるそうです。

⑤完成した小刀で柄を彫っていく

彫り方には、突彫り(つきぼり)・錐彫り(きりぼり)・道具彫り(どうぐぼり)・縞彫り(しまぼり)の4種類があります。

詳しい工程は、以下の動画も参考にしてみてください!

型紙を使って染色をしていく

次に、染め師の工程をご紹介します。

まず、染めの作業が行われるのは、板場(いたば)と呼ばれる場所。ここには、6m(着物の一反の半分の長さ)の板が並んでおり、その上に白生地を張って染色をしていきます。

【工程】

①染料に糊を混ぜた色糊を調合

②型付け

米糠やもち米などから作られた防染糊(ぼうせんのり)と、濡らした型紙を使って防染。

糊を塗った部分は染まらないので、後で模様として表れます。

③染色

染色には、①で調合した色糊を使います。

染めムラにならないように、ヘラでしごくような形で染めていきます(しごき染め)。

染め終わったら、生地がこすれないようにおがくずを全体にかけます。

④蒸し

生地を蒸し箱に入れて蒸し、染料を定着させます。

⑤水洗い

水洗いをし、糊を落としていきます。

洗いが不十分だと、生地の色ツヤが悪くなったり、変色してしまったりするのだそう。

そのため、手作業の場合だと何段階にも分けて行われます。

⑥天日干し

洗い終わった生地を干して乾燥させれば江戸小紋の完成です。

彫り師と染め師の卓越した技術が作り出す、江戸文化の繊細さと粋が継承された江戸小紋。時代を経ても色あせることのない美しさとその使い勝手の良さで、今でも定番の着物の一つとして愛されています。

1枚持っておくととても便利なので、初心者さんのファースト着物にもおすすめ。

この機会に、ぜひあなたも江戸小紋の魅力を体験してみてはいかがでしょうか?

袖丈や裄丈が合わない着物に合わせるべき襦袢とは?>>