今回はカジュアルシーンの定番・名古屋帯にフォーカス!

仕立ての種類や袋帯との違い、着ていけるシーンや合わせる着物など、名古屋帯の基本をご紹介します。

※本ページはプロモーションが含まれています

名古屋帯の歴史

帯は、近世初頭までは紐状のものや細い平絎(ひらぐけ)のものが使われていました。当時のものは現在のような装飾的な要素はなく、あくまで小袖(現在の着物の原型)の前を留めるための実用具としての傾向が強いものだったようです。

しかし、江戸時代前期頃から、次第に帯幅は太く、丈は長くなり、脇役だった帯の存在感が増していきます。ファッションアイコンでもあった遊女が帯の流行を先導し、結び方やデザインも多様化。元禄期には染め帯、安永期には更紗の木綿の帯、江戸後期には繻子(しゅす)や緞子(どんす)の帯が流行するなど、時代に応じてさまざまなトレンドが生まれました。

名古屋帯が一般的に広まったのは、大正~昭和初期頃。名古屋女学校(現・名古屋女子大)の創始者である越原春子氏が考案したという説が有力です。

当時主流だったのは、丸帯か昼夜帯(表と裏を違う布で仕立てた帯)でしたが、これらは結ぶのに非常に手間がかかったため、越原氏が帯を結びやすいように簡略化したものを作成。それがこの名古屋帯の原型と言われています。

名古屋帯の原型となる軽装帯は、結び(太鼓)の部分を並幅(一重)、その他を半幅(二重)で仕立てた帯の一種(丸帯・昼夜帯などの1本分が名古屋帯2本分となる)で、 大正4年に「名古屋女学校」を創立する頃から、越原春子が自ら考案し、着用していました。

越原学園HP

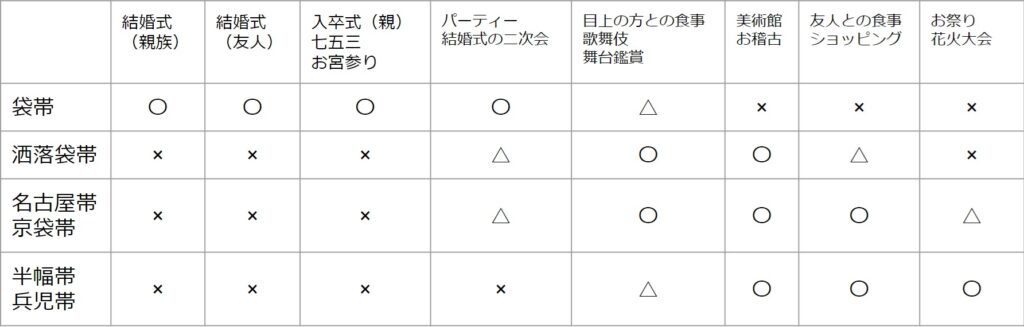

名古屋帯の格

結婚式や入卒式、七五三など、立てるべき相手がいるシーン、いわゆるフォーマルなシーンでは名古屋帯ではなく袋帯を締めるのが一般的です。

一方で、立てるべき相手がいない気軽なお出かけであれば、名古屋帯が大活躍。着ていく場所や着物の雰囲気にあわせてさまざまなコーディネートを楽しむことができます。

※京袋帯は、袋帯の一種ですが、格は名古屋帯と同等のものになります。

袋帯との違いとは?

一見似たようにも見える名古屋帯と袋帯ですが、その大きな違いは帯の長さ。

名古屋帯は3m60cm、袋帯は4m50cmほど。帯結びの定番であるお太鼓結びをしたときに、名古屋帯は一重太鼓に、袋帯は二重太鼓になります。

そのため、「二重=慶事が重なる」という意味を込めて、フォーマルシーンでは二重太鼓が結べる袋帯が使われることが一般的です。

半幅帯との違いとは?

半幅帯は、名古屋帯よりもカジュアル感が強い帯。袋帯や名古屋帯よりも帯幅が狭く、仕上がりが約半分の15cm程度になっています。

あわせられる着物は、カジュアルな雰囲気の小紋や紬、木綿の着物、浴衣など。名古屋帯よりも結び方のバリエーションが豊富で、両面使えるリバーシブルタイプになっているものも多いことから、多彩なアレンジを楽しめる点が魅力です。

名古屋帯の種類

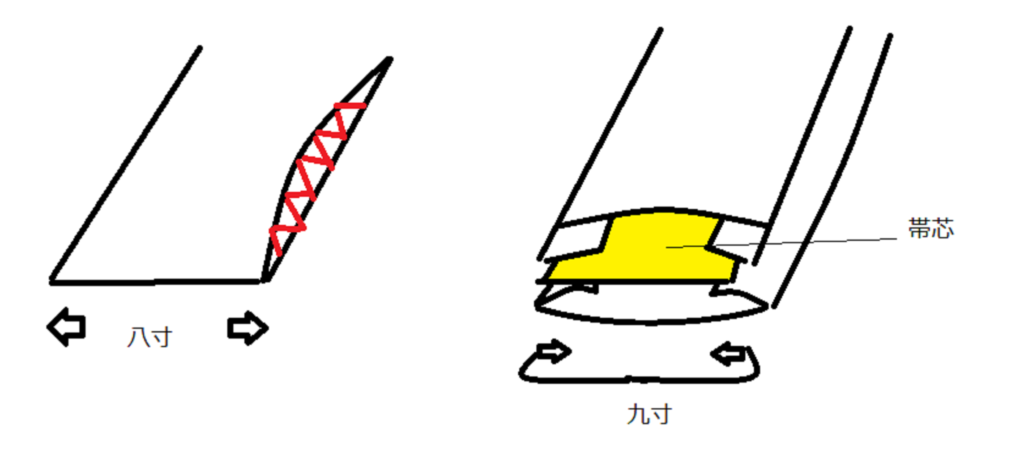

八寸帯と九寸帯

名古屋帯には、大きく分けて八寸帯と九寸帯の2種類があります。

八寸帯は、最初から八寸(約30cm)幅に織ってある帯のこと。端をかがって芯を入れずに仕立てます。

九寸帯は、仕立てる前の帯幅が九寸(35cm前後)になっている帯のこと。両端を折り曲げて八寸の幅にして芯を入れ、裏地(約120cm)をつけて仕立てます。

織りと染め

名古屋帯には、「織り」と「染め」があり、「織りの九寸名古屋帯」「染めの九寸名古屋帯」「八寸名古屋帯」に分けられます。それぞれの特長を見ていきましょう。

織りの九寸名古屋帯

名古屋帯の中でももっとも格が高いのが、織りの九寸帯。

中でも、金銀糸が入っているものや有職文様を織り出したものは特に格が高く、染めの小紋や色無地、あっさりした柄の訪問着や付け下げなどに合わせれば、セミフォーマルシーンで使うことができます。

金銀糸が入っていないものは上品な雰囲気ではありますが、カジュアル向きなので色無地や小紋などに合わせます。

染めの九寸名古屋帯

染めの九寸帯の素材は、主に塩瀬(しおぜ)や縮緬(ちりめん)です。

塩瀬は厚手の生地で直線的な”うね”が特徴で、上品な装いにぴったり。一方の縮緬は小さな凹凸状のシボが特徴。ふっくら柔らかい雰囲気があり、塩瀬よりややカジュアルな印象になります。

紋なしの色無地や小紋、紬、木綿の着物などにあわせるとよいでしょう。

八寸名古屋帯

八寸名古屋帯は、もっともカジュアルな印象の名古屋帯で、博多織、紬地、綴織(つづれおり)がその代表格です。しっかりとハリのある生地でが使われることが多いため、芯を入れずに仕立てられるのが特長。小紋や紬、木綿の着物などに合わせます。

八寸名古屋帯の中でも綴織(つづれおり)の名古屋帯は格が高く、セミフォーマル用の帯として使うことができます。

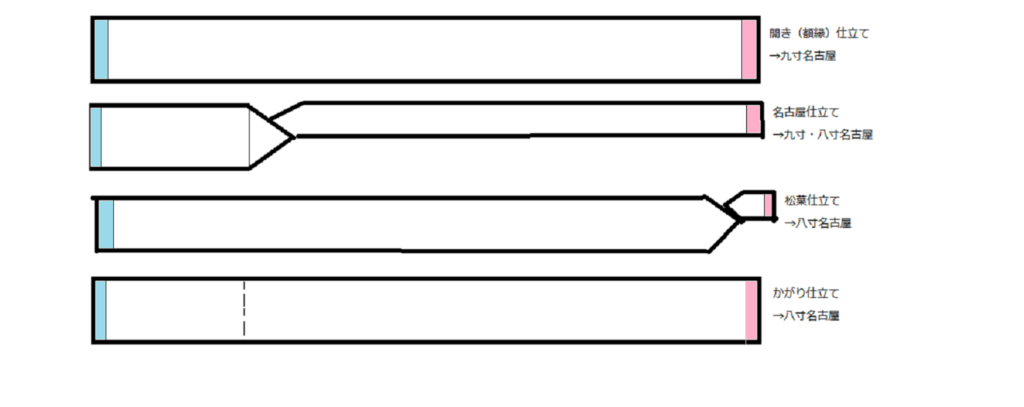

名古屋帯の仕立ての種類

名古屋帯は他の帯とは異なり、仕立ての種類が豊富。全部で4タイプあり、それぞれにメリットがあります。

開き(額縁)仕立て

開き名古屋とも呼ばれています。「て」から「たれ」まで一定の幅で、染めの九寸名古屋帯にのみ見られる仕立て方。

前帯やて先の幅を自由に変えられるメリットがあるため、背の高い人におすすめです。

名古屋仕立て

て先が縫われているので、初心者さんでも結びやすい仕立て方。

て先や前幅は固定されており、九寸・八寸両方の名古屋帯に見られます。

松葉仕立て

て先のみ半分に縫われていて、あとは開いた状態のもの。八寸名古屋帯にのみ見られる仕立て方です。

て先の幅は固定されているものの、前帯は縫われていないので、幅を自由に変えられます。

かがり仕立て

「たれ」の部分を折り返して両端をかがったもの。

八寸名古屋帯に見られ、芯は入れずに仕立てられています。

名古屋帯のたたみ方

名古屋帯の基本的なたたみ方(名古屋仕立て)をマスターしましょう♪

今回は、青山きもの学院さんの動画でご紹介します。

名古屋帯は種類が多いので、最初はどの帯にどの着物をどんなシーンで着ればいいのか迷うことも。

今回の内容を参考にしつつ、実際に物を見たり着物ショップの店員さんにアドバイスを受けたりすることで、自然に知識も蓄えられていくはずです。

TPOさえ気を付ければ、あとは自由。ぜひファッションとして着物コーデを楽しんでみてくださいね♪

【参考】

『江戸のきものと衣生活』(小学館)

『着物のイロハ事典』(成美堂出版)