帯揚げは、帯結びに必要なものであり、またコーディネートのアクセントにもなる和装のマストハブアイテムです。

今回は、そんな帯揚げの格や種類をまとめてみました!

※本ページにはプロモーションが含まれています

そもそも帯揚げは何のために必要?

帯揚げは、帯結びをする際に帯枕を隠したり、帯結びの形を作ったりするのが主な役割です。

帯揚げを必要としない帯結びの場合でも、コーディネートのアクセントとして取り入れる場合があります。

帯揚げ以外の和装小物についてはこちら>>

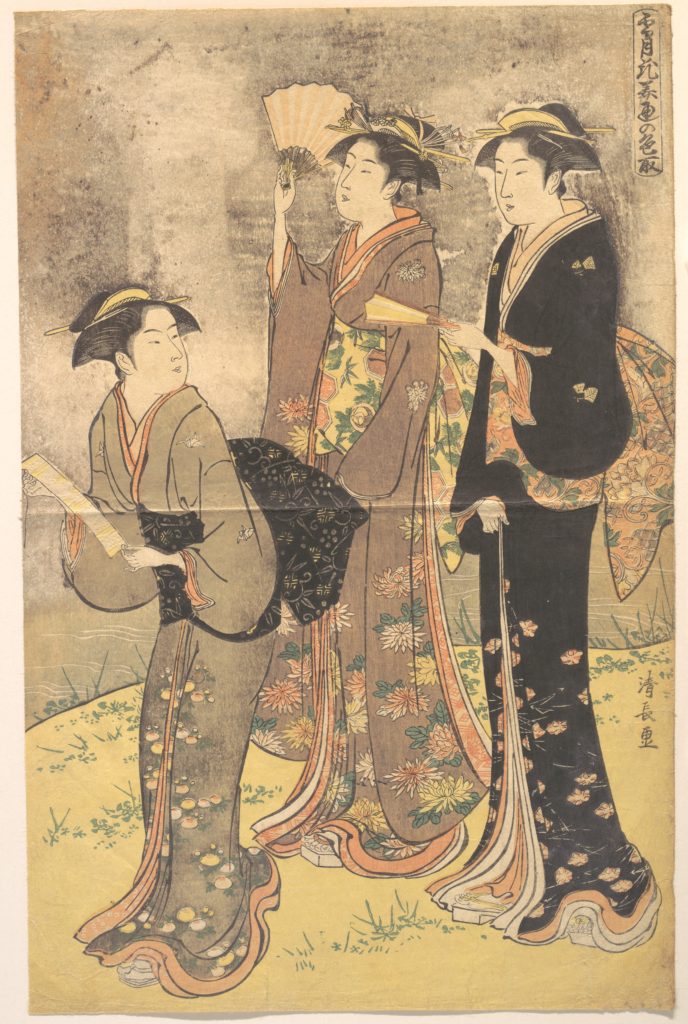

帯揚げの歴史

帯揚げの歴史は意外と浅く、江戸時代後期~明治時代初期の頃。

もともと江戸時代までの帯は、着物がはだけないように留めるための実用的なもので、帯揚げや帯締めなしで結んでいました。

けれども、江戸時代後期に当時のトレンドセッターでもあった深川芸者がお太鼓結びを考案*し、次第に市井にも普及。お太鼓結びが広まったことで帯は実用的なものから装飾的なものになり、補助具がないと結べなくなったことが、帯揚げや帯締めの始まりとされています。

* 諸説あり

帯揚げの素材

綸子や縮緬が一般的ですが、夏は主に絽や紗が使われます。無地だけでなく、絞りや刺繍、ぼかし染めなど施される技法もさまざま。

正絹で作られているものが王道ですが、最近では化繊や木綿など帯揚げも多く見られます。

<主な素材の特徴>

| 縮緬 | 小さな凹凸状のシボがあって結びやすいため初心者におすすめ。シワになりにくいというメリットもあります。ふっくら温かみのある印象で、主にカジュアル向け。 |

| 綸子 | なめらかで光沢感のある素材。 ややシワが寄りやすいのが難点ですが、上品な雰囲気を演出できます。 |

| 絞り | ボリューム感があり、華やかさが求められる振袖などによく使われます。 ふっくらとしていて、やや若々しい印象に。 |

| 絽 | 絽目(ろめ)と呼ばれる特有の細かい穴が縞状に並んだ透け感のある素材。 夏向けの帯揚げに使われます。 |

| レース | 主に夏向けのものですが、色柄によっては通年使えるものもあります。 基本的にはカジュアル向け。 |

帯揚げの使い分け方とは?

帯揚げも着物や帯と同様、フォーマルシーンとカジュアルシーンで使い分けが必要です。

フォーマルシーンの帯揚げ

白や淡い色のもの、また金糸・銀糸が使われたものがフォーマル向け。素材はなめらかで光沢感のある綸子が一般的です。

振袖の場合は鮮やかな色のものや、ボリューム感のある絞りの帯揚げを使って、華やかにコーディネートします。

フォーマル着物の詳しいコーディネートについてはこちら>>

カジュアルシーンの帯揚げ

カジュアル向けの帯揚げは、色柄が豊富。淡い色のものから濃い色のものまで、柄も無地のものからチェック柄やドット柄などのモダンなものまで見られます。

中にはバイカラーなど複数の色柄がデザインされ、結び方次第で2通り以上のデザインを楽しめる帯揚げも。

夏物の帯揚げ

和装小物の中には通年同じものを使えるものもありますが、帯揚げには夏用があります。

絽や紗といった透け感のある素材が一般的で、夏着物の素材感ともマッチし、涼やかな装いに。華やかなレースタイプのものもおすすめです。

帯揚げの結び方を動画でチェック!

帯揚げは帯から少し覗くだけなので一見目立たなそうですが、意外と粗が目立つパーツ。

美しく仕上げて、着付けの完成度を底上げしましょう!

使った後の帯揚げはどうすればいい?

着物を脱いだ後、帯揚げをすぐにしまうのはNG。基本的に帯揚げは洗濯するものではありませんが、脱いだ直後は湿気を含んだ状態なので、風通しの良い場所で陰干しするようにしましょう。汚れやくすみが目立つ場合は、セルフで洗うことも可能です。

詳しいお手入れ方法はこちらで解説してます!

↓↓

帯揚げの収納方法

正式な収納方法があるわけではありませんが、私は100均のプラスチックケースに収納しています。

こちらのボックスは100均のセリアで購入しました。

帯結びに必要なアイテムであり、かつコーディネートのアクセントにもなる帯揚げ。上手に使いこなして美しい装いにさらに磨きをかけてみてください♪